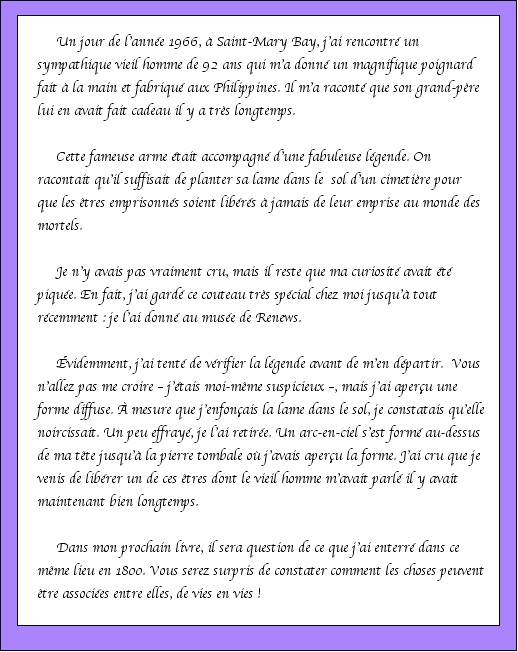

Le DERNIER bon PIRATE

Le DERNIER bon PIRATE de Terre-Neuve est le récit des aventures d'un homme dans les profondeurs de la mer et celui de son rendez-vous unique avec le destin.

Cette riche odyssée ponctuée de rebondissement nous mène inévitablement vers le monde subtil des esprits et de nos vies antérieures.

(Incluant une centaine de photos.)

$ 9.99 + tx

Ça vous plaît ? $ 9.99 + tx

Commandez-le ici:

Le DERNIER bon PIRATE de Terre-Neuve par Marcel Robillard

ISBN 978-2-924021-31-6 (197 pages)

Informations ? Envoyez-moi un courriel à Les productions luca

Chapitre II

Le traversier glissait tranquillement à la surface de l’eau. Le ciel rejoignant la mer, nous nous enfoncions dans une immensité bleue quasi insupportable. Je ne pus alors que constater ma propre petitesse et cela me força à l’humilité. Les yeux fixant l’horizon malgré le vent qui cinglait mon visage, je ne m’attardais pas aux éléments qui m’entouraient ; je songeais à ce qui m’attendait sous la surface des choses, à ce qui se cachait sous l’eau bleue, ce vers quoi il me fallait aller.

Après quelque dix heures de traversée, nous aperçûmes enfin les escarpements de la côte de Terre-Neuve. Peu à peu, le petit village de Port-aux-Basques nous apparut : celui-ci doit son nom aux pêcheurs basques qui, déjà au XVe siècle, venaient y pêcher la morue et y faire sécher leurs prises. La rudesse du paysage me désola : des terres chauves et des falaises rocheuses où seul le vent semblait généreux. Un instant, le doute s’empara de moi et je me demandai ce que je faisais là. Deux tertres se dégageaient du paysage à mesure que nous approchions de la côte. Puis une imposante falaise bordée d’une voie ferrée, où de nombreux trains avaient déraillé et s’étaient abîmés dans les eaux froides.

Peu à peu, je m’habituai à la rusticité de ces lieux indomptés, d’autant plus que dans chaque port où nous accostions, les villageois nous faisaient un accueil aussi chaleureux que la bise, elle, pouvait être cinglante. Si la terre y semble inhospitalière, les habitants savent le faire oublier par leur générosité et leur gentillesse.

Enfin, nous aperçûmes le port de Saint-Jean, la capitale de l’île, entouré de montagnes. Il nous fallut peu de temps, après avoir posé le pied à terre, pour nous rendre compte que l’hospitalité était là encore une règle de vie en société. On ne sentait pas chez ces gens la crainte de l’étranger, la suspicion face à celui qui vient de débarquer, une attitude que l’on rencontre parfois chez les insulaires. Nul visage renfrogné, nulle indication fournie de mauvais gré ; au contraire, une amabilité et un enthousiasme désarmant. J’avais le sentiment d’appartenir à une grande famille.

La ville de Saint-John’s, capitale de Terre-Neuve

Le lendemain, nous poursuivîmes notre route jusqu’à une petite ville nommée Calvert. La population de l’endroit nous fit un accueil chaleureux, comme si nous avions été des cousins éloignés qui rentraient chez eux à Noël. Nous nous sommes installés dans une petite pension tenue par une vieille dame, Annie O’toole. Le rez-de-chaussée embaumait le pain chaud.

Annie O’toole, la première personne à me parler de l’Anglo-Saxon

Une maison modeste mais coquette où régnait la propreté. Toutes ses fenêtres donnaient sur la mer. De ma chambre à l’étage, j’apercevais au loin les falaises escarpées que survolaient des cormorans à l’affût, et le phare de Ferryland qui émettait ses signaux lumineux. Dans ce décor paisible, balayé par l’air salin, je dormais comme un enfant sage. Moi qui ne parlais pourtant pas l’anglais, je me sentais chez moi dans cette maison, dans cette île. Un sentiment étrange me gagna.

Le lendemain de notre arrivée, notre logeuse invita à dîner quelques-uns de ses amis pêcheurs. Michel Dupont se fit notre interprète. La conversation porta vite sur les nombreuses épaves de navires qui gisaient au fond des eaux environnantes. L’un des pêcheurs nous confia que son grand-père trouvait quantité de pièces d’or et d’argent sur la côte d’un îlot, tout près de Ferryland, où se dressait le phare de navigation.

Le phare de Ferryland.

En écoutant ce type parler des trouvailles de son grand-père, mon imagination s’emballa et je me pris à rêver, moi aussi, de découvertes de trésors anciens. Mais avant toute chose, je devais apprendre l’anglais, du moins ses rudiments, afin de me tirer d’affaire par mes propres moyens. Chose dite, chose faite : en l’espace de deux mois, je connaissais suffisamment cette langue pour exprimer mes idées, sans toutefois avoir l’aisance nécessaire pour en débattre. J’avais fait l’effort pour l’apprendre, le temps et la pratique feraient le reste.

L’hiver était là, gris et glacial comme le ciel. Des rubans de brume enguirlandaient les côtes jusqu’à rendre nulle la visibilité. La brume, la pluie et le vent dessinaient le paysage de l’île. La violence des flots décourageait quiconque aurait songé à s’aventurer en mer. Il n’y avait qu’à s’incliner avec humilité devant la force des éléments. La chasse aux trésors devrait attendre encore.

Le destin de Terre-Neuve est tout entier lié à la mer. Connaître l’une, c’est connaître l’autre. La mer est omniprésente dans la vie des Terre-Neuviens. Faisons d’abord un peu de géographie et de météorologie. L’océan se trouve, au plus à cent kilomètres du centre de l’île, qui est exposée toute l’année aux effets des eaux froides qui l’entourent.

Dans l’Atlantique, les températures de l’eau de surface atteignent, en été, un maximum de onze à treize degrés Celsius près des côtes, et de huit à onze degrés Celsius, au large ; en hiver, elles baissent à moins un degré Celsius près des côtes et à deux degrés Celsius, au large.

Dans le golfe, les eaux enregistrent de un à trois degrés de plus. Sur la côte, l’air du large réchauffe un peu les températures hivernales et refroidit quelque peu les températures estivales, comparativement à l’intérieur. Qui dit climat maritime dit généralement temps changeant, précipitations abondantes sous toutes leurs formes (parfois simultanées), taux d’humidité élevé, visibilité réduite, nuages nombreux, faible ensoleillement et vents forts.

Michel, Guy, Mike et moi avons donc attendu que la mer se calme avant d’entreprendre notre première plongée. Nous avions décidé de nous intéresser à l’exploration du Torhanvan, un cargo d’environ trois cents pieds qui faisait quelque mille cinq cents tonnes américaines. Précisons, à l’intention de nos lecteurs qui ne sont pas marins, que le tonnage net d’un navire rend compte de sa capacité utile sur le plan commercial, à partir de laquelle on décide des taxes de port, de pilotage et de phares. Le Torhanvan s’était échoué à quelque deux cents pieds du phare de Ferryland.

Michel décida de sauter à l’eau à partir de l’escarpement rocheux, muni d’une bouteille d’air comprimé, pour se rendre à l’épave. Malgré une accalmie, les vagues s’agitaient encore fortement. Tout risque n’était pas écarté. Nous avons patienté quelques instants, en fixant les bulles d’air qui témoignaient de la présence de Michel sous l’eau, pour enfin le revoir à la surface, arborant un sourire de contentement.

– Hé les gars ! Il y a une grande quantité de cuivre, de bronze et de métaux semi-précieux de toutes sortes, là-dessous ! Il va falloir utiliser de la dynamite pour dégager le tout parce que le bronze est encore fixé à l’arbre de l’hélice de l’épave.

Le lendemain, nous sommes allés à Saint-Jean pour acheter le matériel nécessaire, dont deux cartons de dynamite et des détonateurs. Nous en avons pris cent livres en tout. À cette époque, on achetait sans difficulté des bâtons de dynamite. Bien sûr, nous n’étions pas des amateurs. J’avais appris la technique de dynamitage sous l’eau, à l’école de plongée sous-marine, et la chose ne m’inquiétait pas.

Quelques jours plus tard, nous avons profité d’une journée ensoleillée pour retourner à l’épave de Ferryland. Mike Miller et moi avons plongé et placé la dynamite afin de déloger les roulements à billes qui entouraient l’arbre de l’hélice. Nous nous sommes éloignés du secteur avant d’activer le détonateur. Un grand bruit sourd se fit entendre pendant qu’une imposante masse d’eau était déplacée.

Nous avons ensuite fixé un câble et une poulie à un rocher de la falaise. Ce palan rudimentaire nous a permis de sortir de l’eau glacée des vestiges de bronze, huit pour être exact, dont chacun pesait plus de cent livres. Un plongeur était sur place pour dégager les pièces qui restaient accrochées aux aspérités de l’épave. Il nous a fallu travailler comme des forçats pendant trois jours pour récupérer le bronze de ce navire. Nos efforts furent récompensés par la fierté que nous inspira notre première découverte.

Nous avons mis les pièces de bronze dans le coffre et sur la banquette arrière de ma voiture. La suspension s’affaissa sous le poids. Nous nous sommes rendus à Saint-Jean pour vendre le métal à un ferrailleur nommé Hami Jackermen. Il nous en a donné quarante-deux cents la livre, un très bon prix alors ; ce qui nous a procuré une jolie somme. Monsieur Jackermen savait que nous étions plongeurs, que nous voulions explorer les épaves sous-marines et qu’il pourrait commercer avec nous, au fil de nos découvertes. Cette première expédition s’était révélée profitable, car nous venions d’empocher trois mille dollars et la chambre et pension nous revenaient à quarante dollars par semaine chacun. Nous avions suffisamment d’argent pour subvenir à nos besoins pendant une bonne partie de l’hiver. Il s’agissait d’un rude travail, mais nous étions bien rétribués.

L’hiver est plutôt clément autour de Southern Shore, la région sud de l’île. C’est le Gulf Stream, ce courant chaud qui circule dans l’océan Atlantique jusque dans les Antilles, qui décide du climat. Nous avons profité de l’hiver pour visiter la côte en voiture et nous rendre jusqu’à Trepassey. Nous avons entendu maintes histoires d’épaves, de navires engloutis et de trésors qui attendaient d’être mis au jour. Selon les rumeurs, il s’en trouvait tant, qu’une vie n’aurait pas suffi à tous les trouver.

J’adorais la vie dans l’île, mais mes camarades s’ennuyaient des plaisirs des grandes villes. En mars, ils décidèrent de rentrer à Montréal, en avion. Étant donné que je ne maîtrisais pas assez bien la langue anglaise pour me passer d’un interprète et que, de toute façon, la prudence la plus élémentaire m’interdisait de plonger seul, je décidai à regret de les accompagner.

De retour dans la métropole québécoise, il nous fallut peu de temps, à Guy et à moi, avant d’être embauchés par une société de construction sous-marine à qui on avait confié la tâche de mettre en place les caissons du pont Pierre-Laporte, lequel relie la ville de Québec à la rive sud du Saint-Laurent. Il s’agissait d’un contrat de six semaines. Le travail consistait à plonger à une profondeur de soixante pieds et à découper des canalisations à la lampe à souder. L’eau était si polluée que nous devions nous passer de l’écran protecteur que l’on place devant un masque de plongée pour effectuer des travaux de soudure.

Photo prise du phare, à l’entrée de Saint-John’s.

Au mois de mai, à la fin du contrat, Guy, Michel et moi sommes retournés à Terre-Neuve. Le beau temps y était revenu. Nous avons acheté, pour la somme de deux cent cinquante dollars, un vieux deux-mâts et cela, même si aucun de nous ne savait naviguer. Le voilier était doté d’un moteur à deux temps, modèle primitif, qui ne comportait qu’une seule vitesse. Il nous fallait le remonter manuellement, et il s’emballait aussitôt. Au premier tour de manivelle, le moteur démarra si vite que les amarres firent céder les poteaux de la jetée. Étant donné qu’à vingt ans, on est audacieux – ou inconscients, – nous sommes partis avec ce voilier, faisant fi de l’eau qui s’infiltrait entre les jointoiements.

L’esprit d’aventure l’emporta sur la prudence, tant et si bien que la première rafale nous fit presque chavirer. Nous avions mis le cap sur la baie qui se trouve de l’autre côté d’un petit pont peu élevé. L’un des mâts du voilier s’y accrocha. Le courant entraîna la coque, mais le mât resta coincé sous la structure du pont, désaxant le bateau. Nous étions immobilisés ; incapables d’avancer ou de reculer, et nous risquions de verser.

Heureusement, un bon samaritain s’amena avec une scie mécanique et nous dégagea en coupant le mât. Quelle aventure que cette première sortie ! Nous avons profité de la marée haute pour ramener le bateau vers la côte, et réparer de notre mieux la coque, à marée descendante ; puis, nous avons repris le large avec une mâture écourtée. Voilà ce que signifie apprendre sur le tas !

Un soir de tempête, alors que la mer agitait ses flots, les amarres qui retenaient le voilier se rompirent. Il partit à la dérive pour aller s’échouer sur les rochers, à proximité du quai. Cette catastrophe a marqué la fin de notre carrière de marins. Dépités par cette nouvelle épreuve, Michel et Guy me regardèrent, puis baissèrent les yeux pour s’avouer vaincus. Ils voulaient tout abandonner, renoncer à l’aventure et aux trésors. Pour ma part, la difficulté ajoutait de l’intérêt à l’affaire ; plus que jamais, j’étais résolu à aller jusqu’au bout.

Entre-temps, Mike Miller se trouvait au Nouveau-Brunswick, plus précisément dans la baie de Fundy, où il plongeait pour le compte d’une entreprise qui avait repéré une épave censée contenir quatre cents tonnes de tiges de cuivre. Il nous téléphona de l’île Grand Manan, pour nous proposer de travailler avec lui à vider ce navire, englouti en 1720, du cuivre qu’il contenait. L’entreprise payait le transport et remboursait les frais afférents à l’expédition. Son offre tombait pile.

Je gagnais alors cent dollars par jour pour plonger à une profondeur de cent pieds à marée basse, et à cent trente pieds à marée haute, dans la baie de Fundy. Mais je n’étais pas seul sous l’eau. Un requin mesurant entre sept et huit pieds me tournait autour. Lors de notre premier face à face, je sursautai. Il m’approchait de trop près. Imaginez : il décrivait autour de moi des cercles d’un rayon de cinq pieds ! Chaque fois que je plongeais, il était au rendez-vous. Je finis par m’habituer à sa compagnie.

Un jour que je dynamitais, l’eau s’embrouilla rapidement et blanchit. Une secousse fit s’emmêler les câbles de repère à mes bouteilles d’air comprimé. Je ne voyais rien à un pas devant moi. Je tentai vainement de dégager les câbles, mais ils étaient trop entremêlés. J’eus l’idée de détacher mes bouteilles, tout en gardant l’embout de mon tuyau d’air dans la bouche. Le temps me pressait, car j’avais consommé presque tout l’air. Je finis par trancher les câbles. À cent trente pieds sous la surface, il était grand temps ! Par surcroît, il me fallait compter avec les paliers de décompression.

Il faut savoir qu’un plongeur qui a passé quelque temps dans les profondeurs ne peut remonter d’un trait à la surface, mais plutôt progressivement, par paliers, et attendre que son organisme s’adapte chaque fois à la pression ambiante. Ainsi, je devais ce jour-là freiner ma remontée pendant dix minutes, à vingt pieds sous l’eau, et pendant vingt-cinq minutes à dix pieds de profondeur, mais je n’avais plus d’air.

Je suis vite remonté à la surface, inquiet, pour demander d’autres bouteilles d’air comprimé, intactes cette fois, et je suis vite redescendu sous l’eau afin de décompresser. La pensée m’effleura durant quelques secondes que, à défaut d’accomplir comme il se doit l’exercice de décompression, je pourrais souffrir de paralysie et de séquelles très graves.

Deux jours plus tard, un plongeur qui était descendu avant moi remonta sur le pont pris de panique, blanc comme un drap. Il agitait vivement les bras. Il disait éprouver des fourmillements aux jointures. J’ai vite reconnu ces symptômes. Il souffrait de la maladie des caissons, provoquée par des changements de conditions atmosphériques. Sans plus attendre, j’ai plongé avec lui. Mais comme il était plus grand et plus lourd que moi, il m’a entraîné vers le fond. Il semblait affolé. Nous sommes restés quelques minutes au fond, pour ensuite remonter à trente pieds de la surface, puis à vingt pieds, et ainsi de suite, pendant quatre-vingt-dix minutes afin de décompresser comme il se doit. Au bout du compte, j’étais frigorifié.

–––––

L’île Grand Manan comptait alors près de cinq mille habitants. Tous les hommes étaient des pêcheurs très prospères, occupés à pêcher le homard et la sardine. À trois reprises, on nous demanda de dynamiter des rochers sur lesquels se prenaient les filets de pêche. Nous avons évidemment accepté, d’autant qu’on nous proposait trois cents dollars pour ce petit travail. Chacun de nous eut donc droit à cent dollars, en plus de son chèque de paye. Cela nous suffit largement à nous offrir du bon temps à cet endroit.

Très souvent, après une journée de plongée, nous allions dans une boîte, danser avec les jeunes filles de l’île auprès de qui nous avions du succès. Un soir, Mike Miller fit la connaissance d’une jolie fille et décida de ne pas rentrer à Terre-Neuve avec nous. Puis, Michel Dupont retourna à Montréal. Nous avions rempli notre contrat, et à la fin de juillet, Guy et moi sommes repartis à Terre-Neuve, au village de Calvert.

Marcel et son équipe

Infatigables, nous avons fait l’acquisition d’un autre bateau d’un type du cap Broyle pour la somme de trois cents dollars. C’était un bateau de bois qui prenait l’eau comme une éponge, un vingt-huit pieds, doté d’un moteur à gaz qui fonctionnait comme une tondeuse à gazon. Malgré notre inexpérience et nos mésaventures, Guy et moi ne nous laissions jamais abattre.

Nous avions l’intention d’explorer l’épave d’un bateau pirate au large d’Aquafort, un village situé près de Ferryland. Le long vaisseau de bois, qu’avaient défendu six canons désormais enfoncés dans la vase, était englouti dans la baie, à une profondeur de trente-cinq pieds. Sur place, j’ai jeté un coup d’oeil rapide, car j’espérais trouver un canon de bronze qui aurait valu une petite fortune. Les canons étaient tous en fonte et pesaient très lourd. Cela ne valait pas la peine de les remonter, vu le montant que nous en aurions tiré. Par contre, la pêche aux homards fut presque miraculeuse. Il s’agissait de les cueillir dès qu’ils sortaient de leurs antres. Ce soir-là, nous avons festoyé comme des rois, même si l’exploration de l’épave s’était avérée décevante.

À cette époque, nous subvenions à nos modestes besoins en glanant ici et là des objets de bronze et de cuivre. Nous peinions afin de joindre les deux bouts. Nous avions notre vieux rafiot où dormir, mais un soir, pris de découragement, nous avons conclu que nous n’irions jamais loin avec cette coquille de noix qui avançait à une allure d’escargot et n’était pas assez solide pour palanquer quoi que ce soit. C’est le coeur triste que nous avons convenu qu’il valait mieux rentrer à Montréal pour y trouver un travail stable.

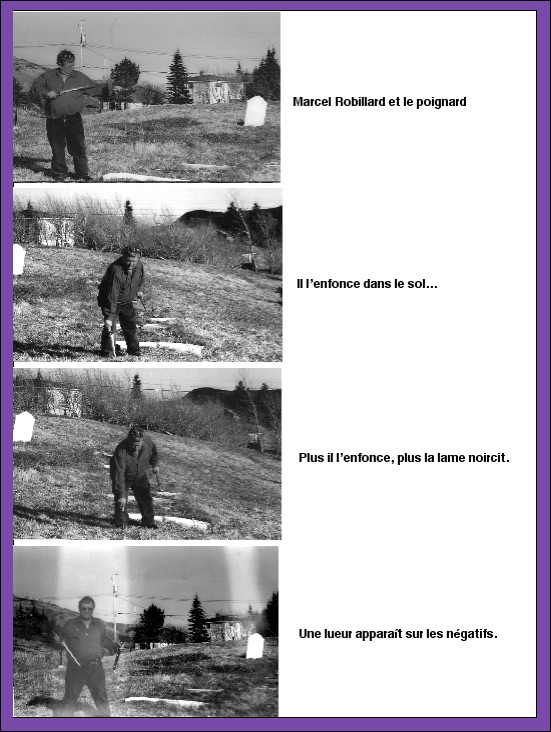

Légende vécue par Marcel Robillard

Voici un extrait :

Ou... dans le iBookstore